Intervista a Tommaso Calarco, tra gli autori del Quantum Manifesto, l’iniziativa che punta a mettere l’Europa in prima linea nella seconda rivoluzione quantistica, e ad oggi incaricato di coordinare la strategia italiana per le tecnologie quantistiche

Arriveremo a parlare della strategia italiana, ma partiamo da lei: da dove nasce il suo interesse per le tecnologie quantistiche?

Il mio interesse nasce dal fatto che la meccanica quantistica è una cosa assurda, che addirittura, sorprendentemente, si può dimostrare con esperimenti. Non solo non possiamo formarci un’immagine mentale di alcuni fenomeni quantistici che accadono, ma se solo proviamo a formarci un’immagine mentale, sbagliamo. Questo è ciò che mi ha affascinato da principio e che rimane tutt’oggi un fascino per me trainante.

Perché nove anni fa ha sentito l’urgenza di proporre il Quantum Manifesto?

In realtà, il Quantum Manifesto non è stato il punto di partenza. C’è un documento, uno Strategic report sulle tecnologie quantistiche, che risale a ben dodici anni prima, al 2004. Allora non c’era ancora la maturità per elaborare una roadmap e fissare delle tappe precise, ma la comunità scientifica si stava già interrogando sugli spunti da fornire alla Commissione europea in questo ambito. Quel primo gruppo, di cui erano parte anche i poi premi Nobel per la scienza dell’informazione quantistica del 2022 [Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger, ed.], contava appena qualche decina di persone. Nel tempo la comunità è cresciuta, e con lei i progetti attivi sulle tecnologie quantistiche, al punto che abbiamo sentito il bisogno di inquadrarli, metterli per iscritto. Così nel 2016 è nato il Quantum Manifesto: come un riassunto di tutto ciò che la comunità aveva già in cantiere da molto tempo. Abbiamo chiaramente percepito fosse arrivato il giusto momento per fare sistema, raggiungere un nuovo livello di consapevolezza e attirare i corrispondenti finanziamenti.

Dal 2004 a oggi come è evoluto lo scenario delle tecnologie quantistiche?

L’evoluzione è stata molto significativa, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche concettuale. Si è passati da una serie di proposte in qualche modo a sé stanti – da un lato la comunicazione quantistica per la crittografia, dall’altro il calcolo quantistico – a una visione unitaria, a quello che oggi chiamiamo quantum web. Per quanto riguarda poi la realizzazione fisica di queste tecnologie, i risultati sono stati davvero sorprendenti e imprevedibili. Penso soprattutto agli sviluppi dalla metà degli anni Dieci, quando sono state raggiunte un’entità dell’errore sufficientemente bassa e la capacità di manipolare sistemi quantistici su più piattaforme, da quelle a superconduttori impiegate da Google a quelle ad atomi neutri, a ioni, a fotoni. I notevoli progressi ottenuti ci hanno dato in quel momento la misura di quali sarebbero potuti essere gli sviluppi ulteriori, e ci hanno permesso di mettere a punto una strategia, una vera e propria roadmap con delle pietre miliari da raggiungere sui tre, sui sei, sui dieci anni, in modo da progredire in maniera organica.

A proposito di roadmap, lei ha lavorato alla roadmap tedesca per le tecnologie quantistiche sotto la guida di Angela Merkel e a più riprese ha collaborato a diversi testi programmatici nell’ambito della Commissione europea. Come queste esperienze passate la stanno aiutando a mettere a fuoco la situazione italiana?

Tutte le esperienze nel contesto europeo sono state fondamentali per percepire molto profondamente che, nonostante negli anni scorsi non ci fosse ancora un’iniziativa strategica italiana finalizzata alle tecnologie quantistiche, sia i risultati scientifici ottenuti dai gruppi italiani sia i risultati umani, nel senso dei ricercatori formati dal sistema italiano, sono di grandissima qualità. All’Italia di fatto non manca nulla per poter essere e rimanere in primo piano sul fronte delle tecnologie quantistiche. Occorre soltanto delineare – e con il PNRR ci si è già mossi in questa direzione – una strategia di investimento chiara, che consenta di valorizzare le grandi risorse intellettuali e umane di cui disponiamo, e di essere in prima linea nello sviluppo delle applicazioni industriali.

Arriviamo proprio alla strategia italiana: che cos’è e che obiettivi si pone?

La strategia italiana per le tecnologie quantistiche è un’iniziativa congiunta di MUR, MIMIT, Ministero della Difesa, Ministero degli Esteri e Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, finalizzata all’elaborazione di un documento, in linea con quelli europei, che delinei tutte le componenti del cosiddetto “ecosistema quantistico”: la componente scientifica di ricerca e sviluppo, la componente industriale di innovazione e avanzamento tecnologico, le infrastrutture necessarie per progredire nel campo delle tecnologie quantistiche a livello nazionale. L’obiettivo che si pone è proprio quello di rafforzare e consolidare questo ecosistema, per essere al pari degli altri Paesi europei in vista di quello che la Presidente Von der Leyen ha annunciato come il Quantum Act, una legge europea che darà nuovo impulso allo sviluppo delle tecnologie quantistiche.

Quali linee di azione stanno emergendo al fine di consolidare questo ecosistema quantistico?

Naturalmente tra le priorità c’è il sostegno alla ricerca, perché quello delle tecnologie quantistiche è ancora, in maniera importante, un tema di ricerca. Poi c’è il supporto alle infrastrutture, in cui andremo a realizzare i primi dispositivi ideati dalle nostre startup, e grazie alle quali ci ancoreremo all’infrastruttura europea per le telecomunicazioni quantistiche e per il calcolo quantistico. Altrettanto importante sarà il supporto finanziario per la creazione di nuove startup e per la loro evoluzione in scale-up, ovvero imprese che, nate all’interno di istituzioni di ricerca, riescano ad affermarsi sul mercato per capacità di produzione e di attrarre investimenti. Da parte dell’industria c’è un fortissimo interesse nelle tecnologie quantistiche, eppure sono ancora poco coinvolte finanziariamente.

Perché secondo lei?

Me lo sono domandato anch’io e, a nome della Commissione europea, sono andato a cercare la risposta negli Stati Uniti, dove gli investimenti nelle startup attive sulle tecnologie quantistiche sono davvero importanti. A Los Angeles ho incontrato il capo del Dipartimento di tecnologie quantistiche di Google, Hartmut Neven, e gli ho chiesto come avremmo potuto stimolare in Europa un livello di coinvolgimento e investimento simile a quello che vediamo negli Stati Uniti. La sua risposta è stata molto semplice: “You cannot, because you do not sit on a pile of cash”, ovvero “questa è una possibilità che non avete, perché non avete una montagna di denaro”. La montagna di denaro cui faceva riferimento, quella di cui dispongono Google e gli altri giganti della tecnologia digitale statunitensi, è una diretta conseguenza della rivoluzione di Internet. Il World Wide Web è stato inventato in Europa, al CERN di Ginevra, da dei fisici, ma l’Europa non è riuscita a tradurre quell’innovazione tecnologica in termini di creazione di valore, e questo è esattamente il motivo per cui oggi abbiamo meno capitale privato da investire. Alle industrie italiane non manca la visione o la capacità di immaginare scenari futuri, né il coraggio di andare a sviluppare queste tecnologie; manca solo la possibilità di rischiare, perché la tecnologia quantistica, indubbiamente, ha ancora un elevato rischio. Non sappiamo se e in che misura funzionerà in termini produttivi, non possiamo avere la certezza di un ritorno d’investimento immediato o rapido. Perciò è importante sviluppare queste strategie nazionali, per integrare ai finanziamenti privati quelli pubblici e raggiungere i risultati che ci siamo lasciati scappare con la creazione del web.

In termini di risultati, l’Italia ha già conseguito traguardi importanti in questo ambito?

L’Italia ha dato e continua a dare dei contributi molto significativi a livello di scienza fondamentale, e in maniera crescente anche di sviluppo di applicazioni e tecnologie. Abbiamo un esempio molto luminoso all’Università Federico II di Napoli, dove grazie ai finanziamenti del PNRR è stato possibile creare un primo computer quantistico dotato di diverse dozzine di qubit. Questo dispositivo rappresenta un importante traguardo dello Spoke 10 “Quantum Computing” di ICSC, il Centro nazionale proposto dall’INFN, e sta per essere inserito nell’infrastruttura italiana ed europea di calcolo quantistico per l’accesso esterno. La tecnologia napoletana sfrutta i superconduttori, ma siamo molto forti anche su tecnologie alternative. Alla Sapienza di Roma, per esempio, c’è il gruppo di ricerca guidato da Fabio Sciarrino che lavora sulla fotonica, e a Milano c’è una startup sul tema delle tecnologie abilitanti per video quantistici fotonici; e faccio riferimento soltanto a due dei numerosi progetti che popolano un ecosistema nazionale decisamente ricco e in crescita.

Perché non dedicarsi a una sola tecnologia e puntare al suo perfezionamento?

Perché quello delle tecnologie quantistiche è ancora un tema di ricerca, in cui vale la pena esplorare tutte le possibilità. Fino alla metà del 2023, si pensava che la tecnologia con più prospettive di successo fosse quella superconduttiva impiegata da Francesco Tafuri a Napoli, e come lui anche da Google, IBM e le grandi imprese americane. Poi, a dicembre del 2023, è stato pubblicato un risultato scientifico, che ha già avuto importanti ricadute industriali, in cui è stato mostrato che con gli atomi neutri una piattaforma alternativa è non solo possibile ma estremamente promettente. Ad Harvard sono riusciti a realizzare un computer quantistico basato su questa tecnologia, con un numero molto grande di qubit con correzione dell’errore, che apre alla possibilità di produrre queste macchine per l’uso concreto. Questo dimostra che procedere per tentativi è ancora l’approccio giusto. Rischieremmo altrimenti di escludere tecnologie con un grande potenziale di innovazione.

Come funzionano queste due tecnologie alternative?

La tecnologia impiegata a Napoli è basata su dei circuiti, che invece di essere circuiti stampati nel silicio come nei calcolatori classici, sono fatti di altri materiali metallici (zinco, alluminio), che poi vengono raffreddati a temperature molto molto basse. Per farlo viene impiegato un frigorifero molto particolare, capace di portare i circuiti a una temperatura prossima a quella dello zero assoluto, migliaia di volte più fredda della temperatura più bassa che abbiamo nell’universo. Raggiunta questa soglia, i circuiti si comportano in maniera superconduttiva, ovvero in maniera quantistica, e per controllarli, invece di utilizzare degli impulsi elettrici come nei calcolatori normali, bisogna utilizzare degli impulsi a microonde: dunque una diversa modalità di trasmissione, con diversi cavi e su diverso hardware. Nel caso invece della tecnologia ad atomi, l’approccio è molto diverso. Questa tecnologia viene sviluppata in Italia dalla startup Eniquantic, avviata dall’ex presidente del CNR e fondatore del LENS di Firenze Massimo Inguscio. Si tratta di un’attività ancora agli inizi, ma un computer quantistico basato su questa tecnologia è già in produzione in Francia grazie alla ditta francese Pasqal, fondata dal premio Nobel per la fisica Alain Aspect, che si propone anche di inviare un computer quantistico di propria produzione, basato sugli atomi, al Cineca di Bologna. Ora, come funziona? La tecnologia si basa su degli atomi singoli all’interno di una camera a vuoto. Ciò che si fa è pompare fuori tutta l’aria da una scatola di vetro finché al suo interno non rimangono soltanto gli atomi. Una volta isolati, gli atomi vengono manipolati singolarmente con le cosiddette pinzette ottiche, dei raggi laser molto focalizzati che riescono a intrappolarli e a gestirne la posizione. Disponendoli in una certa configurazione che riproduca, per esempio, le caratteristiche di una molecola, di un composto chimico, di un materiale complesso, si riesce a simulare le proprietà di quella molecola, composto chimico o materiale complesso; una possibilità estremamente vantaggiosa nel caso di molecole candidate per i medicinali, delle quali, grazie alle tecnologie quantistiche, riusciremmo a capire in maniera molto più rapida rispetto a un supercomputer quanto alto sia il rischio che si tratti di composti tossici. Insomma, si tratta di due tecnologie diverse, che hanno anche possibilità diverse e funzionano in maniera radicalmente differente. Entrambe però sono delle candidate valide per il calcolo quantistico, e nel momento in cui riusciremo a passare dalle poche decine di bit quantistici attuali a diverse centinaia, riusciremo a capire quali di queste tecnologie si presti a essere scalata per l’uso pratico.

Quali altri campi d’applicazione ci aspettiamo per queste tecnologie quantistiche?

Non sappiamo ancora se e quando riusciremo ad avere successo, e dunque a produrre le tecnologie che desideriamo in tutti i diversi campi. Ma nel caso in cui avessimo successo, ci aspettiamo un’accelerazione e la possibilità di risparmiare risorse energetiche per una serie di molto ampia di calcoli che possono avere utilità pratica. Nel caso di successo nella comunicazione quantistica, ci aspettiamo un’amplificazione della sicurezza, in direzione di una sicurezza assoluta nelle comunicazioni. E infine, nel caso in cui avessimo successo nella sensoristica, apriremmo un ventaglio piuttosto ampio di applicazioni potenziali, che spazia dalla diagnostica dei dati alla misura molto precisa e accurata di quantità fisiche: potremmo misurare, per esempio, l’attività di un singolo neurone ai fini della diagnostica neurologica e dello studio delle proprietà del cervello; oppure misurare super accuratamente lo scorrere del tempo, che ci può servire negli orologi atomici di nuova generazione per realizzare la navigazione satellitare in modo molto più preciso di quello che abbiamo oggi; e addirittura misurare il campo gravitazionale con un gravimetro quantistico, un dispositivo già disponibile commercialmente, che trova impiego nel monitoraggio dell’attività vulcanica. Uno di questi dispositivi è al momento sull’Etna per seguire l’attività del vulcano e provare a predirne le eruzioni. Ecco, queste sono solo alcune delle applicazioni realizzabili con le tecnologie quantistiche: alcune sono già realtà, altre speriamo lo diventino in un futuro non troppo lontano.

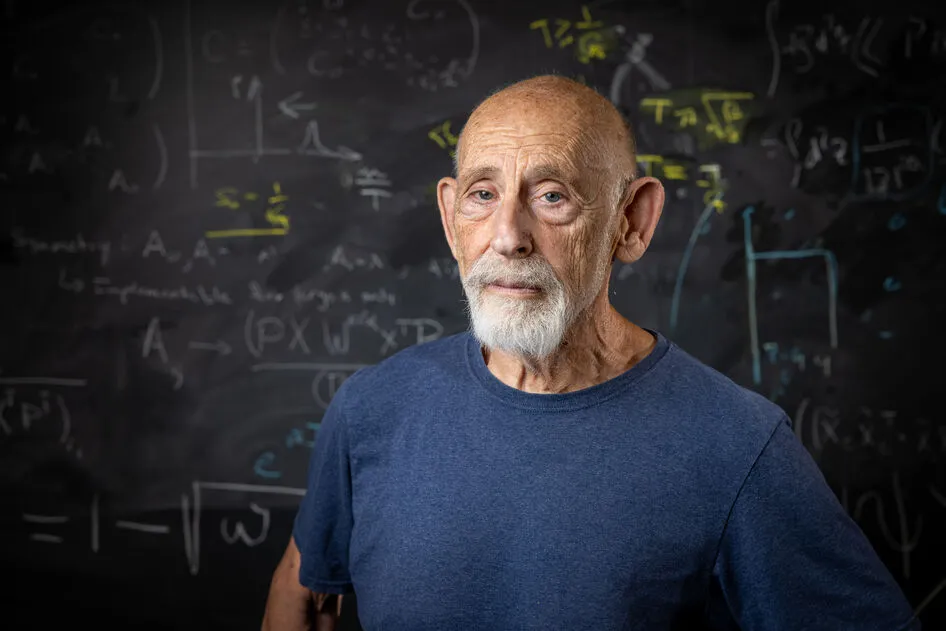

BIO

Fisico specializzato nell’ottimizzazione dei processi quantistici, coordina la strategia italiana per le tecnologie quantistiche ed è da sempre impegnato in iniziative strategiche per la ricerca sulle tecnologie quantistiche a livello europeo. È tra gli autori del Quantum Manifesto, che ha condotto alla Quantum Flagship europea, e presiede, nell’ambito del programma, il Quantum Community Network. È inoltre Direttore dell’Istituto Peter Grünberg per il controllo quantistico, professore di Quantum Information all’Istituto di Fisica Teorica dell’Università di Colonia e docente presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna.