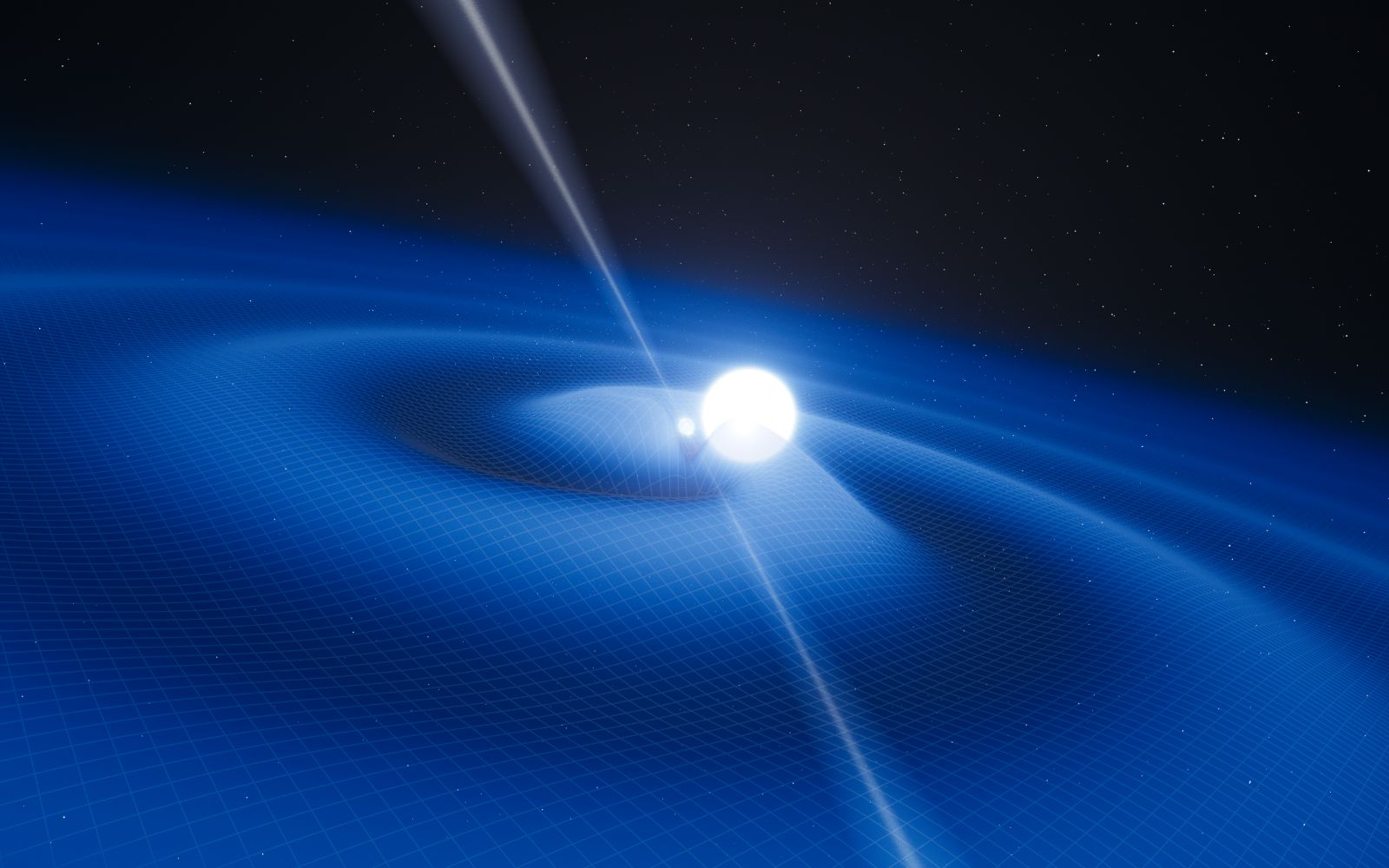

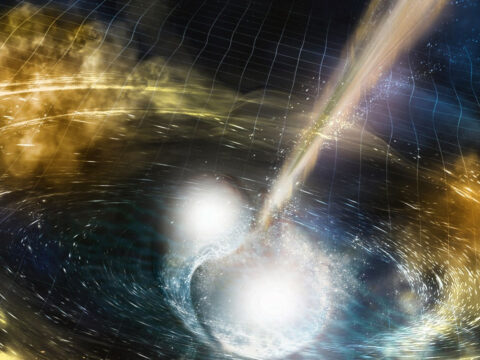

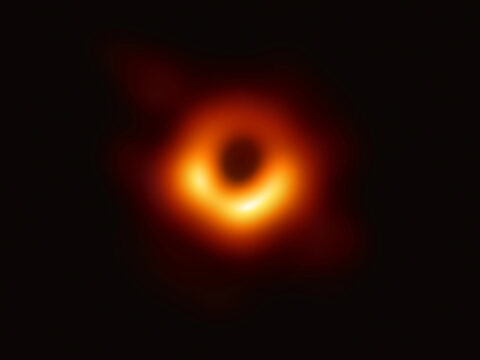

Le onde gravitazionali sono increspature dello spaziotempo prodotte da grandi masse in moto accelerato nel corso di violenti fenomeni astrofisici, come per esempio eventi di fusione tra coppie di buchi neri o stelle di neutroni. La loro possibile esistenza fu postulata per la prima volta da Albert Einstein nel 1916, come conseguenza della sua teoria generale della relatività.

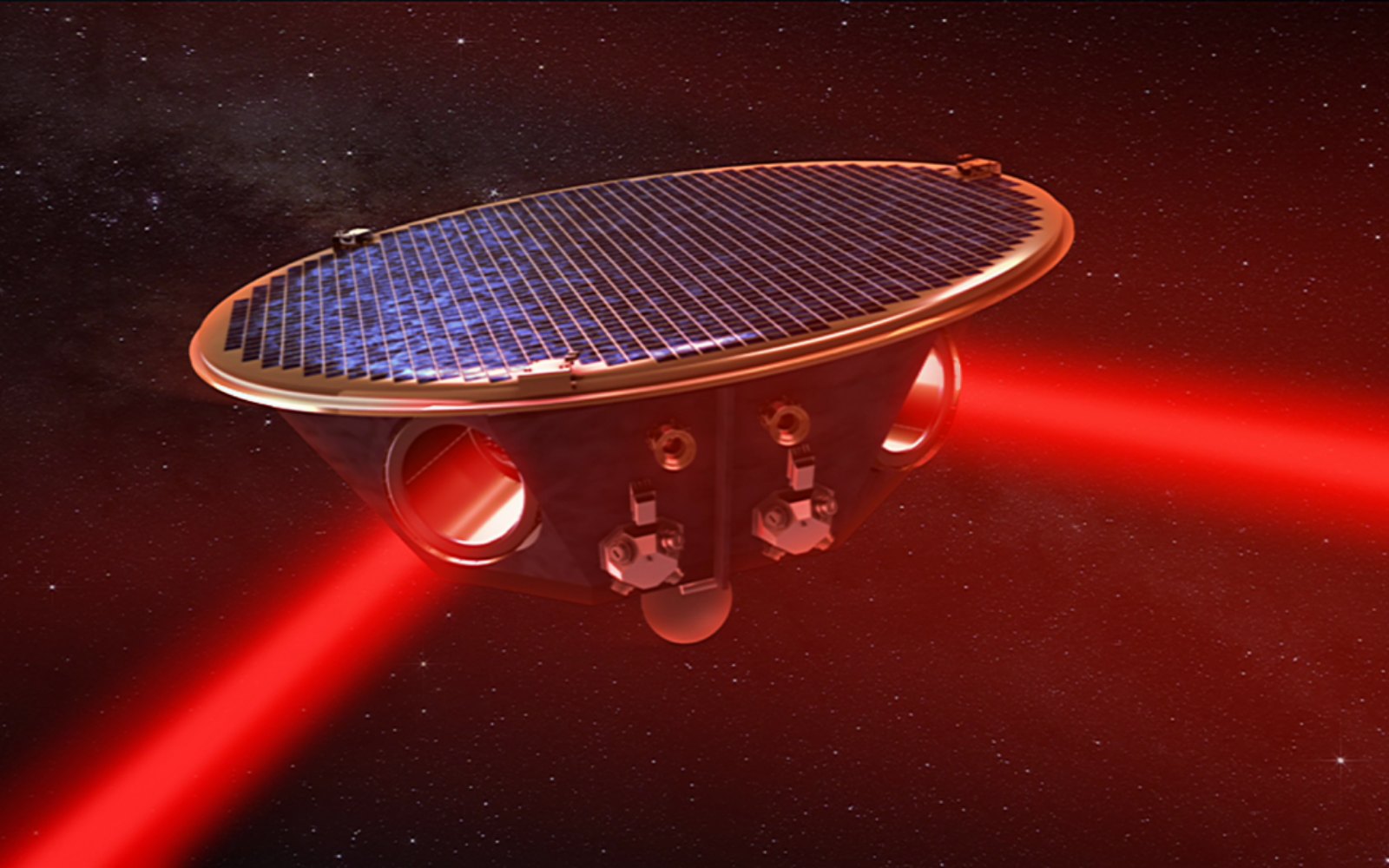

Tuttavia, lo stesso Einstein non credeva che sarebbe mai stato possibile osservarle: le onde gravitazionali sono infatti vibrazioni debolissime, molto difficili da rivelare anche con strumenti estremamente sensibili. Ciò non ha scoraggiato gli scienziati, che a partire dagli anni Cinquanta hanno iniziato a progettare e costruire strumenti ed esperimenti allo scopo di provare a misurare direttamente questi segnali.