Intervista a Fulvio Ricci, professore di fisica sperimentale all’Università Sapienza di Roma e spokesperson della collaborazione internazionale VIRGO al momento della rivelazione del primo segnale gravitazionale

Che cosa sono le onde gravitazionali?

Secondo la relatività generale di Albert Einstein, lo spazio e il tempo non sono immutabili. Sono una struttura – lo spaziotempo – che dipende dalla distribuzione della materia e dell’energia nell’universo e che, a sua volta, indica alla materia e all’energia come muoversi e come propagarsi. Stando a questa teoria, se della materia si muove velocemente nello spazio, le proprietà dello spazio stesso cambiano, cambia la sua misura, quindi la distanza tra due punti di questo spazio. E quando a muoversi in modo rapido sono masse molto grandi e compatte, il cambiamento non rimane localizzato, ma si propaga in tutto l’universo, come un sasso che, cadendo in uno stagno, produce delle increspature sulla sua superficie. Si genera un’onda, un’onda di spazio, o meglio un’onda di cambiamento delle proprietà dello spazio, che chiamiamo onda gravitazionale.

Dalla previsione teorica delle onde gravitazionali, nel 1916, alla loro scoperta è trascorso un secolo. Che cosa le ha rese così difficilmente osservabili?

Perché l’effetto che ho descritto sia rivelabile, le masse coinvolte nel movimento devono essere molto compatte, molto grandi e si devono muovere molto rapidamente. Parliamo quindi di processi astrofisici con oggetti nell’ordine delle masse stellari. In prossimità di queste masse le deformazioni dello spaziotempo, i cambiamenti delle sue proprietà, sono molto significative. Ma la sorgente è lontana da noi e l’onda che si propaga nello spazio, investendo l’intero universo, si attenua progressivamente, fino a restituirci un segnale estremamente debole. Si tratta di misurare qualcosa, con il nostro rivelatore sulla Terra, che è dell’ordine del decimillesimo delle dimensioni nucleari, 10-18 o 10-19 metri di variazione della distanza tra due punti: è questa la grandezza caratteristica dell’onda, quella che noi chiamiamo strain (deformazione), cioè la deformazione dello spaziotempo.

Quali strategie abbiamo messo in atto per rivelare questa deformazione?

Faccio una piccola digressione storica. Quando Einstein presenta la sua teoria nel 1915, e l’anno seguente la previsione delle onde gravitazionali, fa anche i primi calcoli per capire l’entità del loro effetto: lo ritiene talmente piccolo da essere immisurabile. Addirittura, negli anni successivi, rafforza questa opinione, giungendo alla conclusione – erronea – che non si tratti di un effetto fisico, cioè che non implichi trasporto di energia. Dopodiché viene smentito, ma il problema della misurabilità dell’effetto rimane in ballo fino alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, e più precisamente fino al 1957, anno in cui a Chapel Hill, in North Carolina (Stati Uniti), si tiene la “Conference on the Role of Gravitation in Physics”. Tra i partecipanti al convegno c’è Richard Feynman, che esegue un esperimento mentale: egli immagina due anelli capaci di scorrere lungo una barra, la cui distanza reciproca varia per effetto di un’onda gravitazionale. Lo sfregamento dovuto al movimento dei due anelli genera calore, cioè energia, rendendo l’effetto dell’onda misurabile. Questa proposta accende uno degli uditori, John Weber, che più che un fisico è un ingegnere esperto di radio (contribuì infatti all’invenzione del maser, l’archetipo del laser), e che si lancia nella costruzione di un rivelatore. Egli non vuole misurare il calore rilasciato sulla barra; Weber vuole prendere i due anelli – in realtà pensava a due masse piene – e legarli con una molla tra di loro, cosicché all’arrivo dell’onda gravitazionale queste due masse inizino a comprimere e dilatare la molla, cioè a introdurre una vibrazione. Ragiona ancora sul progetto e giunge alla conclusione che, al posto delle due masse con molla, convenga usare un grosso cilindro d’alluminio, che sotto effetto di un’onda gravitazionale entri in vibrazione. Si pone quindi l’obiettivo di misurare queste debolissime vibrazioni – che ottimisticamente stima essere ampie 10-16 o 10-17 metri (e non 10-19 o 10-20 come sono in realtà) – e afferma, negli anni, di aver rivelato qualche segnale, sebbene esperimenti paralleli ai suoi restituiscano risultati contrastanti e si traducano in un nulla di fatto. Seguono però ulteriori sviluppi, grazie ai quali si riesce ad aumentare la sensibilità degli strumenti, ed entrano in ballo altri attori: Edoardo Amaldi e Guido Pizzella, i padri della ricerca sulle onde gravitazionali in Italia, che interagiscono in particolare con un fisico delle basse temperature che è a Stanford, William Fairbank, il quale propone loro di migliorare la sensibilità dei rivelatori raffreddandone i grossi cilindri a bassa temperatura. Ciascun corpo, in funzione della sua temperatura, produce infatti delle vibrazioni casuali, che sono la manifestazione del rumore termico. Abbassando la temperatura, si riesce a ridurre significativamente questo rumore, che è uno dei principali fattori di interferenza nei rivelatori assieme alle dissipazioni meccaniche. Sulla base di questa intuizione prende forma allora un triangolo, costituito da un rivelatore a bassa temperatura a Stanford, un rivelatore a bassa temperatura a Baton Rouge, in Louisiana (a opera di uno dei discepoli di Fairbank, William Hamilton), e un terzo rivelatore italiano. Ad avviare il progetto in Italia è l’Università Sapienza di Roma, supportata a partire dal 1980 dall’INFN, e il rivelatore italiano, Explorer, viene installato al CERN, in Svizzera. Le tre grandi barre del triangolo entrano in funzione, avviano la presa dati, e pur non rivelando alcun evento significativo, rappresentano il primo esempio di rete di antenne gravitazionali. Per anni poi la tecnica dei rivelatori a bassa temperatura viene portata avanti: dall’Explorer, in funzione a 4-2 kelvin, si passa al Nautilus, installato ai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN e operativo a 100 millikelvin (0,1 kelvin), fino ad Auriga, il rivelatore gemello di Nautilus installato ai Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN. È questa l’ultima generazione dei rivelatori a cilindro, il canto del cigno.

Che cosa ne determina il superamento?

I primi apparati avevano due grossi limiti: la banda di rivelazione stretta e le dimensioni ridotte. Essendo strumenti risonanti, erano sensibili solo a vibrazioni intorno alla propria frequenza di risonanza (circa 1 chilohertz). In pratica funzionavano come una radio sintonizzata su una stazione: potevano captare segnali in quel ristretto intervallo di frequenze, perdendo tutto il resto. Si trattava poi di barre nell’ordine del metro di lunghezza, che permettevano di sondare una porzione molto limitata di spazio. Per comprendere le proprietà dello spaziotempo, avevamo bisogno di espandere la nostra area di osservazione, ed è esattamente ciò che accadde con il passo successivo.

Quale fu il passo successivo?

Alle barre risonanti si sostituirono gli interferometri. Ideati anch’essi con lo scopo di indagare le proprietà dello spaziotempo, gli interferometri non prevedono più una risposta meccanica (vincolata cioè alla barra e alla sua capacità di vibrare al passaggio di un’onda gravitazionale), ma una risposta diretta da parte di oggetti in caduta quasi-libera che si muovono con lo spaziotempo. Stando alla relatività di Einstein, infatti, quando passa un’onda gravitazionale, lo spaziotempo si dilata e si comprime lungo direzioni perpendicolari l’una all’altra. E disponendo degli oggetti in caduta quasi-libera – ovvero degli specchi sospesi – agli estremi di due bracci perpendicolari, è possibile misurare questa piccolissima variazione delle distanze sfruttando il tempo di propagazione della luce. Oggi, persino nei cantieri edili le distanze non si misurano più col metro, ma facendo rimbalzare un raggio luminoso tra due pareti. Così, anche negli interferometri, si fanno rimbalzare avanti e indietro tra gli specchi due raggi laser, o un raggio laser diviso in due parti, in modo tale da misurare, nello stesso intervallo di tempo, come cambia la distanza lungo una direzione e lungo l’altra. Questa differenza viene calcolata con estrema precisione, ricombinando i due segnali interferometricamente, cioè sovrapponendo i campi elettromagnetici della luce che si propaga lungo la direzione nord-sud e lungo la direzione ovest-est.

Quali vantaggi offrono gli interferometri rispetto alle barre risonanti?

Ci sono innanzitutto dei vantaggi strutturali: sospendendo gli specchi per ricreare la condizione di caduta quasi-libera, si riescono a ridurre drasticamente le vibrazioni legate al movimento sismico; e utilizzando apparati molto più lunghi, con bracci nell’ordine dei chilometri e non del metro, si possono verificare le proprietà dello spaziotempo su distanze più grandi. Ma soprattutto, il vantaggio straordinario di questo tipo di rivelatori rispetto ai precedenti è loro capacità di rivelare le onde gravitazionali a prescindere dalla loro frequenza. In linea di principio, qualunque onda diventa rivelabile; sorgono poi dei problemi pratici, alle basse e alle alte frequenze. Alle basse frequenze non si riescono a far misure sotto i 2, 3, 4 hertz, a causa delle interferenze del rumore sismico, attenuato dalle sospensioni ma non neutralizzato. Alle alte frequenze il limite è imposto dal tempo di percorrenza della luce che rimbalza tra gli specchi, e che deve essere più breve del tempo caratteristico di oscillazione dell’onda gravitazionale perché questa sia rivelabile (una condizione non garantita quando si scandaglia una porzione molto estesa di spazio). Gli interferometri costruiti fino ad oggi risultano piuttosto efficienti nella zona tra qualche hertz fino a 10 chilohertz e molto più ricchi di informazioni rispetto ai rivelatori precedenti. La loro storia inizia negli anni Ottanta del secolo scorso, ma entrano in funzione solo nei primi anni Duemila: sono LIGO, con i due osservatori gemelli Livingston e Hanford, negli Stati Uniti, e Virgo, in Italia, costruito per iniziativa di Adalberto Giazotto (INFN) e Alain Brillet (CNRS); tre infrastrutture pensate per lavorare insieme, come le già citate antenne. Gli interferometri, infatti, non sono assimilabili a dei telescopi ottici che puntano verso il cielo, ma sono sensibili a segnali che arrivano da quasi tutte le direzioni. Individuare e localizzare la sorgente di questi segnali richiede un accurato sistema di triangolazione, che sappia sfruttare le differenze nei tempi di recezioni tra i vari apparati della rete (siamo nella scala dei millisecondi) e le differenze di ampiezza del segnale, legate all’orientazione relativa del singolo rivelatore a terra rispetto alla direzione di propagazione. LIGO e Virgo fanno un accordo per lavorare come una rete già nel 2007, condividendo informazioni sull’hardware e soprattutto impegnandosi per condurre l’analisi dei dati in coincidenza, e la loro progressione in termini di sensibilità e investimenti procede in parallelo, fino al momento della scoperta delle onde gravitazionali.

Parliamo proprio della scoperta: che cosa è successo il 14 settembre del 2015?

Come dicevamo, questi rivelatori iniziano a raccogliere dati nei primi anni Duemila e, una volta appurata la loro efficienza, incominciano ad arrivare proposte per introdurre miglioramenti significativi sia a LIGO sia a Virgo. LIGO inizia l’upgrade due anni prima di Virgo, nel 2009, e tutti e tre gli apparati subiscono pesanti lavori di ristrutturazione – sei anni di lavori ciascuno – prima di approdare alle proprie versioni migliorate: Advanced LIGO e Advanced Virgo. Nel 2015, LIGO è pronto per la prima presa dati. È ancora in fase ingegneristica, non si ha il controllo completo del suo comportamento, ma i due osservatori sono relativamente stabili e i test si mostrano sempre più accurati. La direzione di LIGO e Virgo – Gabriela Gonzalez, portavoce della LIGO Scientific Collaboration, David Reitze, direttore di LIGO, e io, alla guida della collaborazione scientifica di Virgo – predispone un’accurata gerarchia di protocolli da seguire in caso di risultati interessanti, e i gruppi di analisi, organizzati in turni regolari, controllano tutti i dati e li analizzano in linea. Il 14 settembre del 2015, è in turno all’Istituto Max Planck di Hannover, nel nord della Germania, Marco Drago, un giovane ricercatore impegnato nell’analisi dei dati con un algoritmo, coherent WaveBurst, costruito per vedere gli eccessi di potenza, segnali transitori senza una particolare struttura. E Drago vede un segnale piuttosto intenso. Intervengono subito gli altri gruppi di analisi, che guardano ai dati con algoritmi differenti, e ci si domanda come mai l’algoritmo per la ricerca dei chirp (segnali con una struttura sinusoidale che nel tempo aumenta in frequenza, diventa sempre più fitta e ampia, e poi si spegne improvvisamente) non riesca a vedere nulla. Eravamo tutti convinti che il segnale si fosse generato nel processo di coalescenza di due stelle di neutroni, oggetti astrofisici relativamente leggeri, con masse dell’ordine di una volta e mezza la massa del Sole. Ma non c’erano segnali generati da strutture con masse di questo ordine, e non se ne sono visti fin quando il gruppo di analisi non ha allargato il campo di ricerca a masse più grandi. Ecco venire fuori, anche dall’algoritmo per i chirp, un segnale gravitazionale chiarissimo. Iniziamo quindi a lavorare sui parametri e ci accorgiamo che le masse degli oggetti che hanno ruotato l’una rispetto all’altra fino ad incontrarsi e fondersi sono masse compatibili solo con oggetti identificabili come buchi neri. La questione si fa ancora più imponente: si tratta non solo della prima rivelazione di segnale gravitazionale, ma anche della prima rivelazione di segnali di buchi neri, e addirittura di un sistema binario di buchi neri. È straordinario, ma ci perseguita il dubbio atroce che si tratti di un falso segnale, un disturbo, oppure di una blind injection, un test di simulazione, durante il quale un gruppo ristretto “inietta” nei rivelatori un segnale compatibile con quelli gravitazionali, senza che il resto della collaborazione ne sia a conoscenza. Eravamo all’epoca un migliaio di persone, da quattro continenti, perciò abbiamo avviato un lungo processo di verifica della qualità del segnale e dei parametri con questo dubbio nell’aria. Poi, appurata l’origine del segnale, con la massima discrezione abbiamo scritto l’articolo e lo abbiamo inviato alla rivista, Physical Review Letters. Io in primis tenevo il piede sul freno. Nei cento anni che ci separavano dalla previsione di Albert Einstein si era verificato un certo numero di episodi di fake announcement, annunci che si erano rivelati poi infondati. Era cruciale che ci assicurassimo il massimo della credibilità scientifica. Ed è stata un’operazione importante, complicata, che si è conclusa soltanto l’11 febbraio del 2016, quando abbiamo fatto l’annuncio pubblico a Washington nella sede della National Science Foundation, e a Cascina (PI) nella sede dello European Gravitational Observatory, dove si trova Virgo.

Che cosa ha significato questo annuncio?

Dal punto di vista scientifico, a mio parere, è uno dei più grandi risultati della fisica degli ultimi settant’anni. È un enorme salto in avanti, e ne eravamo coscienti sin da subito. Io personalmente l’ho annunciato con grande enfasi usando una frase poco originale, “Si è aperta una nuova finestra sull’universo”, una frase in cui però ho creduto e credo tuttora, profondamente. Quel momento ha inaugurato un modo nuovo per studiare ciò che è invisibile. L’universo, sondato fino ad allora sfruttando la radiazione elettromagnetica e i neutrini, ci ha restituito informazioni attraverso un ulteriore messaggero, con il quale studiare persino la fisica dei buchi neri, che è una cosa straordinaria. Non ho fatto retorica parlando di una nuova finestra, ho affermato un fatto vero dal punto di vista scientifico. Non a caso il ritorno mediatico che ha poi ricevuto l’annuncio è stato enorme, all’altezza della scoperta; una scoperta che è il risultato di un migliaio di persone che ci hanno creduto, grandi personaggi che hanno costruito la loro carriera su questo – in Italia Adalberto Giazotto, ma anche quelli che lo hanno preceduto, Edoardo Amaldi e Guido Pizzella, e tanti altri. È stato uno sforzo collettivo, internazionale, notevolissimo, di cui mi resta l’orgoglio di essere stato tra i protagonisti e di aver dato lustro all’INFN che dal 1980 ha creduto in questa ricerca, compiendo una scelta lungimirante e saggia.

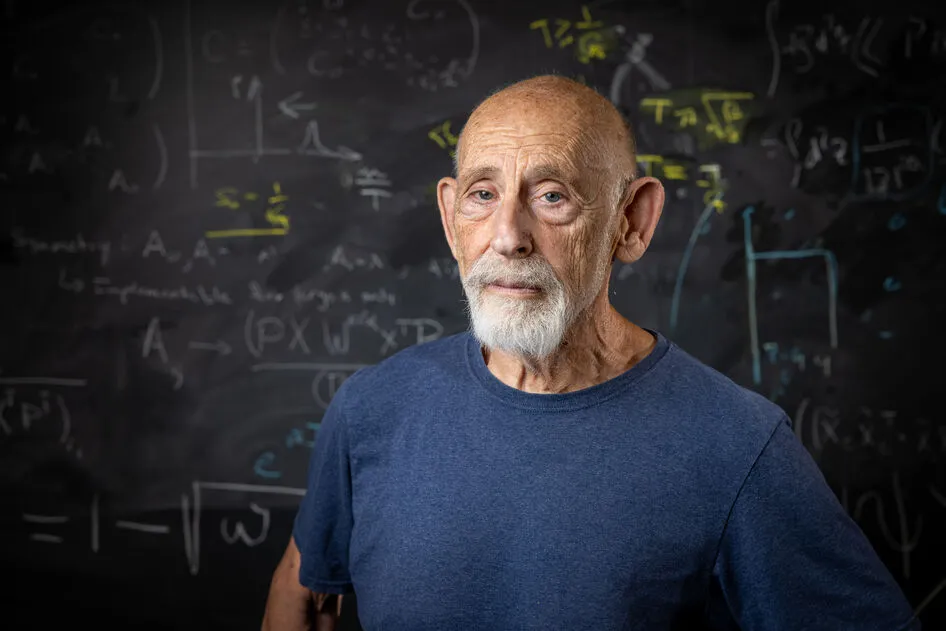

BIO

Fulvio Ricci è professore emerito di fisica sperimentale all’Università Sapienza di Roma. Inizia a studiare il problema della rilevazione diretta della onde gravitazionali negli anni ‘70 del secolo scorso sotto la direzione dei professori Edoardo Amaldi e Guido Pizzella. Divenuto esperto di gravitazione sperimentale e di sistemi di rivelazione di onde gravitazionali, e autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali, è stato per diversi anni prima responsabile nazionale per l’INFN dell’esperimento VIRGO e poi spokesperson della collaborazione internazionale dal 2014 al 2017.