Intervista a Karl Jakobs, Segretario del nuovo aggiornamento della Strategia Europea per la Fisica delle Particelle

Che cos’è la Strategia Europea per la Fisica delle Particelle?

La Strategia Europea per la Fisica delle Particelle è un passaggio fondamentale nel processo decisionale sul futuro della fisica delle particelle in Europa, in particolare per quanto riguarda gli acceleratori al CERN. Il CERN è il centro europeo per la fisica delle particelle, con una vasta comunità scientifica che riunisce 25 Stati membri. Poiché sarà proprio questa comunità a utilizzare il prossimo grande collisore, è essenziale coinvolgerla nel processo decisionale su quale macchina realizzare. È stato quindi avviato un processo strategico in più fasi, con il contributo di gruppi specifici. Il principale tra questi è l’European Strategy Group, composto da circa 70 rappresentanti di tutti gli Stati membri e dei laboratori nazionali, e incaricato di redigere le raccomandazioni da sottoporre al Council del CERN, cui spetterà la decisione finale. Per elaborare tali raccomandazioni, la comunità europea della fisica delle particelle è stata coinvolta direttamente tramite una raccolta di contributi. Ne sono arrivati 266, un numero molto significativo, che sono stati poi condensati in una serie di relazioni dagli appositi gruppi di lavoro in vista del Simposio Aperto, che si è da poco tenuto al Lido di Venezia. In quella sede, si sono svolte lunghe sessioni di discussione per dare a tutti la possibilità di contribuire.

Qual è stato il ruolo del Simposio nella definizione della Strategia?

Il Simposio è un momento fondamentale di confronto, un’assemblea aperta alla comunità europea – e non solo – della fisica delle particelle, che consente a tutte e tutti di dare il proprio input, esprimere la propria opinione e partecipare al dibattito sui temi più importanti rispetto al futuro del settore. Chiaramente al centro del dibattito c’è la fisica: gli acceleratori devono essere costruiti per rispondere alle grandi questioni fondamentali aperte. Sebbene ci sia ampio consenso sulle questioni in sé, ci sono diverse opinioni su come affrontarle al meglio, cioè con quale tipo di collisore. Le sessioni di discussione nel corso del Simposio sono state organizzate in blocchi tematici di 45 minuti ciascuno, per analizzare le proposte presentate e valutare la varietà delle opinioni. Accanto alla fisica, sono state prese in esame anche le tecnologie – per gli acceleratori, per i rivelatori e per il calcolo – e i nuovi approcci, come l’intelligenza artificiale, che potranno giocare un ruolo importante.

Quali sono, secondo lei, gli aspetti più rilevanti emersi dal Simposio?

In primo luogo, è emersa una chiara convergenza sulle questioni fondamentali da affrontare. Il bosone di Higgs, scoperto 13 anni fa al CERN, è una particella completamente nuova che richiede di essere studiata e compresa in dettaglio, perché potrebbe fornire risposte ad alcuni dei più grandi misteri che abbiamo, per cui c’è ampio consenso sul fatto che il prossimo collisore debba avere il bosone di Higgs come elemento centrale. È stata poi sottolineata la rilevanza di altre fondamentali questioni irrisolte: perché esiste un’asimmetria tra materia e antimateria? Perché dopo il Big Bang è prevalsa la materia sull’antimateria? Qual è la natura della materia oscura? E, oltre ai grandi temi scientifici, la comunità è convenuta anche su altri due punti. Il primo riguarda lo studio di fattibilità per il Future Circular Collider (FCC) – il progetto per un futuro grande collisore con una circonferenza di 91 chilometri – avviato nel 2020 e i cui risultati sono stati resi pubblici a marzo di quest’anno e sottoposti al gruppo di lavoro della Strategia. Ad oggi, lo studio conferma la validità tecnica del progetto e non individua ostacoli: un messaggio molto importante che la comunità ha ribadito nel corso del Simposio. L’altro punto di convergenza è nato dalla domanda su quale sia il miglior candidato per il prossimo acceleratore di punta del CERN. La stragrande maggioranza delle comunità nazionali di fisica delle alte energie (HEP) degli Stati membri del CERN ha classificato FCC come la massima priorità. I progetti alternativi saranno ancora discussi. Soltanto a dicembre, la comunità scientifica raccomanderà al Council del CERN il collisore sul quale investire come futuro progetto di punta e le possibili alternative.

Quali sono i prossimi passi e le tempistiche?

Il prossimo passo è redigere le conclusioni sugli aspetti legati alla fisica e alla tecnologia, in base ai contributi e alle discussioni che hanno avuto luogo nel corso del Simposio. Tali conclusioni confluiranno nel Physics Briefing Book, che sarà pubblicato il 30 settembre e che darà un importante contributo alla decisione finale, sebbene non da solo. Un altro passo importante dello European Strategy Group sarà infatti il confronto dei diversi progetti per stabilirne la priorità. Oltre alla fisica, verranno valutate la fattibilità tecnica, i costi e i tempi di realizzazione. Lo studio di fattibilità ha già fornito le risposte per FCC, ma devono essere esaminate anche per i progetti alternativi. Le comunità HEP nazionali potranno dare il loro contributo finale sulla base del Physics Briefing Book entro il 14 novembre, mentre la sessione di stesura delle raccomandazioni finali si terrà dal 1° al 5 dicembre. In quei giorni, lo European Strategy Group, che sarà allora in possesso di tutte le informazioni, si riunirà in Svizzera, ad Ascona, sul Lago Maggiore, per redigere le raccomandazioni finali in una sessione chiusa. Queste raccomandazioni saranno poi sottoposte al Council del CERN, che le discuterà e aggiornerà ufficialmente la Strategia Europea per la Fisica delle Particelle in una riunione dedicata, che si terrà a Budapest alla fine di maggio 2026.

Quali sono le principali opzioni in discussione?

FCC è il progetto per un nuovo grande collisore al CERN, con una circonferenza di ben 91 chilometri. FCC prevede un programma integrato in due fasi: la prima fase prevede un collisore elettrone-positrone, una fabbrica di Higgs e per la fisica delle interazioni elettrodeboli, che consentirebbe di fare fisica di altissima precisione; la seconda fase, invece, prevede un collisore di protoni, come è ora LHC ma a energie molto più elevate, per fare fisica in un regime energetico completamente nuovo. L’alternativa principale a FCC consiste in un collisore elettrone-positrone lineare, inizialmente di 21 chilometri, e nella sua configurazione finale di 33,5 chilometri. Gli elettroni accelerati da un acceleratore lineare non perdono energia per radiazione di sincrotrone, laddove su un’orbita circolare perdono costantemente energia; tuttavia, in un collisore lineare è possibile farli collidere una sola volta, mentre in un collisore circolare i gruppi di elettroni e positroni possono essere fatti collidere in più punti di interazione, e quindi in più rivelatori, a ogni giro. Accanto alla proposta del collisore lineare, sono emersi due ulteriori progetti: uno sfrutterebbe il tunnel di LHC per costruire un collisore elettrone-positrone e realizzare così una fabbrica di Higgs per studiarne le proprietà; nell’altro caso, l’idea è di costruire un nuovo acceleratore lungo 9 km per accelerare gli elettroni a 50 GeV e consentire collisioni elettrone-protone. Per i protoni si utilizzerebbe l’anello di LHC, nel quale un singolo fascio di protoni circolerebbe e colliderebbe, in un unico punto di interazione, con il fascio di elettroni. Infine, c’è l’opzione Muon Collider, il collisore di muoni, che però richiede ancora molto lavoro di ricerca e sviluppo, e che dovrebbe anche essere preceduto da un dimostratore.

Quali sono, secondo lei, gli aspetti più critici del processo di definizione della Strategia?

Credo che la fase più critica sia quella in cui stileremo la classifica dei progetti e definiremo le priorità, perché ovviamente non tutti saranno contenti. È inevitabile affrontare questo processo; possiamo costruire un solo grande collisore, che deve essere fattibile, tecnicamente e finanziariamente. Ci saranno “vincitori e vinti”, ma spero si riesca a raggiungere il consenso all’interno della comunità, e che anche i “vinti” si uniscano e dicano “lavoriamo insieme come abbiamo sempre fatto”. Data la natura del nostro campo di ricerca, è essenziale trovare un accordo su una struttura condivisa, che sarà utilizzata dalla comunità per i decenni a venire. Raggiungere il consenso è una necessità. Questo non accade in altri ambiti scientifici, per esempio nelle discipline in cui ogni professore conduce il proprio esperimento in modo indipendente.

Che cosa rappresenterebbe la costruzione di una nuova grande macchina per il CERN e per l’Europa?

Il CERN è un esempio eccellente di cooperazione europea che funziona. Il CERN è un luogo affascinante, così come la scienza che viene fatta lì, ed è il laboratorio leader mondiale nella fisica delle particelle. Dovremmo fare tutto il possibile per mantenere il CERN e l’Europa in questa posizione. Costruire il prossimo grande collisore al CERN porterebbe enormi benefici all’Europa, e non è un caso che Mario Draghi ne abbia fatto menzione nel suo rapporto recente sulla competitività europea.

Come convincere i politici a finanziare un progetto così ambizioso?

La scienza fondamentale è importante non solo per l’acquisizione di conoscenza, ma anche per la società. È parte della nostra eredità culturale, e la storia ha spesso dimostrato che la ricerca fondamentale è una forza trainante per l’innovazione e per lo sviluppo di nuove tecnologie. In più forma i giovani, in un contesto internazionale stimolante, come quello offerto dal CERN. Le grandi collaborazioni mondiali tra scienziati gettano ponti per un mondo più pacifico, e questo è importantissimo oggi, vista la direzione in cui il mondo sta andando.

Oggi la fisica delle particelle non ha più un obiettivo chiaro come ai tempi del bosone di Higgs. Come attrarre i giovani in questo contesto di incertezza?

È vero, all’epoca di LHC avevamo una domanda chiara: “Esiste la particella di Higgs?”. Sapevamo, grazie ai teorici, come si sarebbe manifestata, che aspetto avrebbe avuto, che cosa cercare. Gli esperimenti a LHC sono stati progettati di conseguenza, per garantire la copertura dell’intero intervallo di masse teoricamente consentito. Oggi, non essendo emerso a LHC alcun indizio di fisica oltre il Modello Standard, la guida della teoria non è così forte. Tuttavia, questo deve motivarci a condurre un’intensa esplorazione sperimentale. Possiamo raggiungere un nuovo dominio energetico o aumentare la precisione degli esperimenti, e dunque, rispettivamente, avventurarci in un territorio inesplorato, o fare enormi progressi nella comprensione della particella di Higgs e del settore elettrodebole. C’è sempre un guadagno di conoscenza. A volte la teoria fa una previsione, a volte gli esperimenti scoprono qualcosa per primi e la teoria ne cerca la spiegazione. C’è ancora molto da spiegare, e le grandi domande irrisolte dovrebbero motivare i giovani. Per esempio, è sconvolgente che guardando al contenuto energetico dell’universo se ne comprenda solo il 5%, mentre il resto rimane oscuro, in forma di materia oscura ed energia oscura. Così come è affascinante la domanda sull’asimmetria materia-antimateria. Devono esserci delle risposte; e questo spinge e motiva i giovani. In più, ci sono gli aspetti tecnologici. Il CERN è sempre stato in prima linea nella tecnologia, nell’elettronica e nei computer – dall’invenzione del World Wide Web all’impiego delle reti neurali già dalla fine degli anni ’90 – e anche questo è un forte traino per i giovani.

A proposito di nuove tecnologie, quali strumenti state adottando per limitare l’impatto energetico dei grandi progetti di fisica delle particelle?

C’è grande consapevolezza al CERN, nei laboratori e nella comunità, rispetto alle tematiche ambientali, e stiamo già lavorando per ridurre l’impatto ambientale. Per esempio, stiamo implementando tecnologie a più basso consumo energetico, come gli acceleratori lineari a recupero di energia. Sul fronte dei rivelatori, stiamo testando gas per rivelatori che hanno un potenziale di riscaldamento globale molto ridotto rispetto ai gas per rivelatori convenzionali utilizzati finora. L’Europa in generale si sta impegnando per passare a produzioni energetiche a emissioni ridotte, perciò mi auguro che in futuro potremo contare su queste fonti energetiche.

Di quanta energia in più avrebbe bisogno FCC rispetto a LHC?

Dipende dall’energia operativa e dal tipo di acceleratore. FCC-ee a bassa energia ha un consumo energetico simile a LHC, ma questo aumenta se si raggiungono i 250-360 GeV. FCC-hh, invece, previsto per essere operativo nella seconda fase, avrà un consumo energetico superiore. Eppure, la maggior parte del consumo energetico di LHC va nel raffreddamento, non nell’accelerazione. LHC funziona a 1,9 kelvin, una temperatura molto vicina allo zero assoluto, che richiede una grande potenza di raffreddamento. Se la temperatura di funzionamento dell’FCC-hh potesse essere aumentata a 4 kelvin, o addirittura a 10 kelvin, si risparmierebbe molta energia. Al CERN si sta lavorando in questa direzione, nella direzione dei magneti superconduttori ad alta temperatura. I superconduttori ad alta temperatura esistono già e hanno un potenziale significativo anche per altri settori della scienza e dell’industria. Tuttavia, il loro utilizzo per i magneti degli acceleratori richiede un impegno di R&D significativamente maggiore, così come la collaborazione con altri settori e con la stessa industria.

Quale ruolo ha oggi la ricerca scientifica, in particolare la fisica fondamentale, nella società?

La fisica fondamentale contribuisce sotto molti aspetti alla società, attraverso la creazione di conoscenza, che è patrimonio culturale, con le innovazioni tecnologiche e con la formazione. Sono molti i prodotti nati dagli sviluppi tecnologici del nostro settore. Per citarne solo alcuni: molti acceleratori sono utilizzati oggi in campo medico per la terapia con protoni o ioni pesanti, e si tratta di un’applicazione fortemente voluta dal professor Ugo Amaldi; oppure, guardando ai rivelatori, alcuni, simili a quelli impiegati negli esperimenti di LHC, sono utilizzati anche da grandi aziende per la tomografia a emissione di positroni; e poi ci sono gli spinoff informatici, come il World Wide Web. Offriamo molto alla società, ma prima di tutto creiamo conoscenza, che io considero fondamentale.

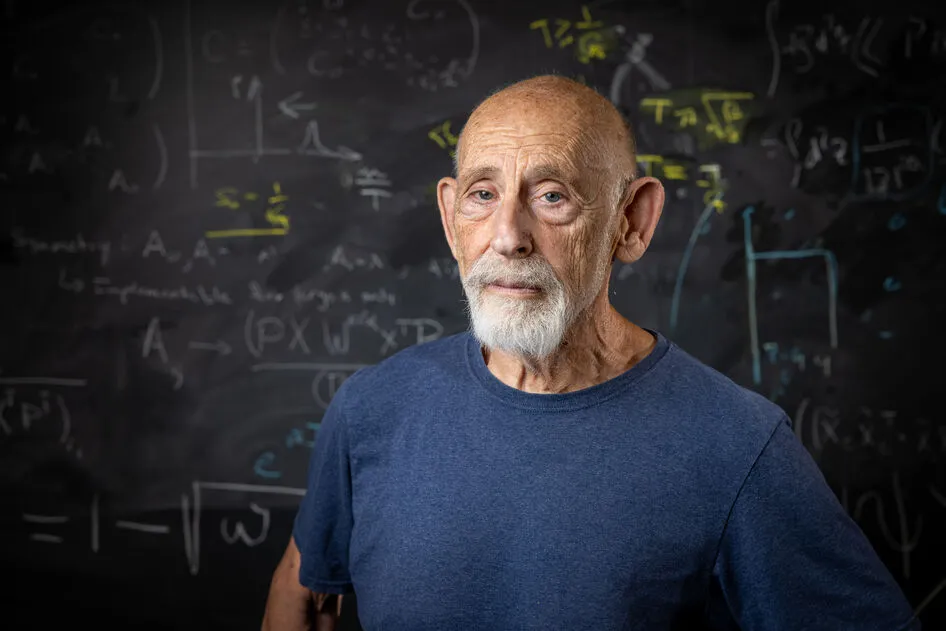

BIO

Karl Jakobs è professore di fisica all’Università di Friburgo in Germania dal 2003. Le sue principali attività di ricerca riguardano lo studio del bosone di Higgs e la ricerca di estensioni del Modello Standard della fisica delle particelle presso il Large Hadron Collider del CERN. Ha partecipato con ruoli di primo piano a esperimenti al CERN e al laboratorio statunitense Fermilab di Chicago. Dal 2017 al 2021 è stato spokesperson dell’esperimento ATLAS. Dal 2021 al 2023 è stato presidente del Comitato Europeo per i Futuri Acceleratori (ECFA) e nel 2024 è stato nominato Segretario per l’organizzazione del nuovo aggiornamento della Strategia Europea per la Fisica delle Particelle.