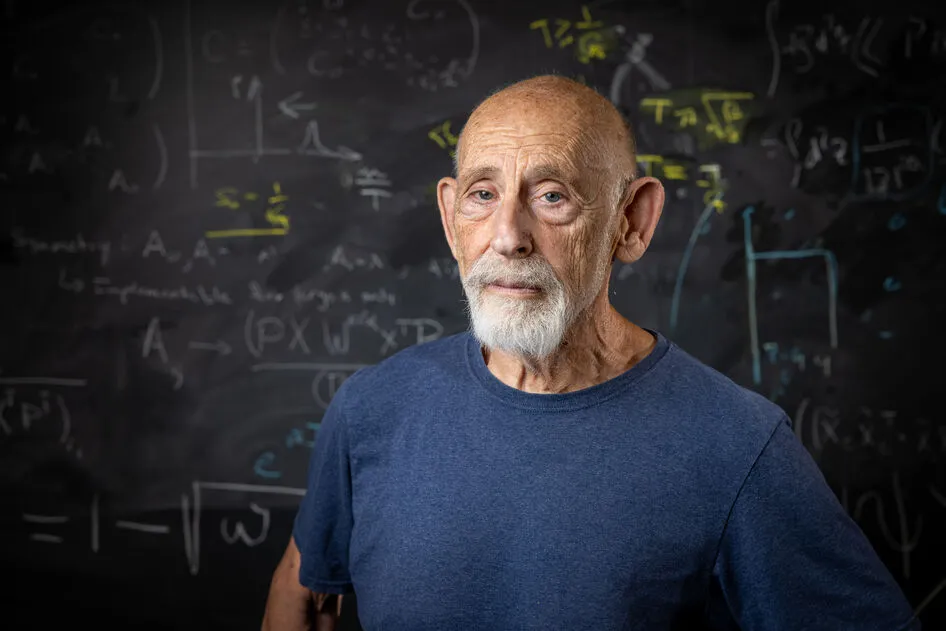

Intervista a Pierre Sikivie, professore emerito presso il Dipartimento di Fisica dell’Università della Florida, insignito dall’INFN della Medaglia Galileo Galilei 2025 per i suoi contribuiti pionieristici nel cercare di rendere visibile “l’assione invisibile”

Che cosa sono gli assioni?

L’assione è una particella ipotetica, mai osservata sperimentalmente ma molto ben motivata teoricamente. In origine fu proposta per spiegare una certa simmetria delle interazioni forti tra le particelle del Modello Standard, la simmetria di carica-parità (CP). Non era chiaro, infatti, come mai le interazioni forti dovessero possedere questa proprietà, finché non ci si rese conto che l’aggiunta degli assioni al quadro teorico avrebbe automaticamente dato origine alla simmetria. Questa fu la motivazione iniziale per la loro esistenza. Solo in seguito si è scoperto che gli assioni rappresentano anche degli ottimi candidati per costituire la materia oscura.

Perché sono ottimi candidati per la materia oscura?

Non sappiamo ancora quale sia la natura della materia oscura, ma conosciamo alcune proprietà che deve necessariamente possedere. Anzitutto, non deve essere visibile, altrimenti l’avremmo già rivelata. Deve avere una vita estremamente lunga, poiché l’universo è molto antico e queste particelle devono sopravvivere per tempi cosmici. E, infine, deve essere “fredda”, nel senso cosmologico del termine. Nell’universo primordiale, le particelle di materia oscura in una data posizione si muovevano in direzioni casuali. “Freddo” significa che lo facevano solamente a velocità molto basse (la velocità è proporzionale alla temperatura, quindi una bassa velocità si traduce in una bassa temperatura). L’assione soddisfa in maniera naturale tutte queste condizioni, senza la necessità di aggiustamenti particolari.

Ci sono altri fenomeni astronomici associabili agli assioni?

Questa è proprio la mia passione, ciò su cui lavoro. Ho proposto molte tesi che non sono ampiamente accettate, ma che io ritengo valide. Uno degli asserti centrali è che l’assione formi un condensato di Bose-Einstein, uno stato della materia in cui un gran numero di particelle si comportano esattamente nello stesso modo perché si trovano tutte nello stesso stato quantistico. Questo tipo di condensato ha proprietà molto speciali, e una di queste è che, quando ha un momento angolare, comincia a ruotare in modo coerente, come un unico fluido che gira – si pensi all’acqua e al modo in cui si riversa nello scarico del lavandino. Anche le galassie ruotano, hanno uno spin, e io penso che ci sia una relazione tra l’origine della rotazione delle galassie e gli assioni.

Quando è nato il suo interesse per gli assioni e come le è venuta l’idea di un possibile metodo per rivelarli?

Ero postdoc allo SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) poco dopo la comparsa dell’ipotesi dell’assione. La si reputava un’ottima idea, ma io non sapevo cosa farne. Più tardi, da professore, insegnavo elettrodinamica e le equazioni di Maxwell (le equazioni dei campi elettrici e magnetici), e sono emerse alcune questioni relative ai monopoli magnetici, qualcosa chiamato effetto Witten. Così, per comprendere tali questioni, ho scritto la generalizzazione dell’elettrodinamica, che include gli assioni, e ho scoperto che queste particelle neutre possono convertirsi in fotoni interagendo con un campo elettromagnetico. I calcoli mostravano che gli assioni sono “invisibili”, praticamente impossibili da rivelare, ma iniziai a giocare con degli esperimenti mentali per rivelarli in ogni caso. Pensai a delle reazioni nucleari nelle vicinanze di un rivelatore, che sarebbe esploso a sua volta ovviamente, ma che magari, prima di farlo, sarebbe stato in grado di rivelare alcuni assioni. Poi all’improvviso ebbi un’illuminazione: il Sole agisce come un grande reattore nucleare e manda milioni di miliardi di assioni verso di noi in ogni momento. Proposi allora di rivelare gli assioni provenienti dal Sole, in greco Helios: è nato così l’elioscopio.

Come funziona un elioscopio?

Un elioscopio è uno strumento per osservare il Sole. Il primo elioscopio fu inventato da Galileo, che usava un telescopio per osservare la superficie del Sole guardandone l’immagine proiettata su un foglio bianco; fu grazie a questa tecnica che scoprì le macchie solari. L’elioscopio per assioni, invece, non guarda alla superficie, ma al centro del Sole, dove si generano gli assioni. All’interno dell’elioscopio c’è un forte campo magnetico, nel quale gli assioni possono convertirsi in raggi X, che vengono poi rivelati da rivelatori di fotoni molto sensibili. Diversi esperimenti si fondano su questa idea, come il CAST (CERN Axion Solar Telescope) del CERN. È un’idea che funziona davvero; e sebbene gli assioni non siano ancora stati rivelati, sono stati individuati importanti vincoli sulle loro proprietà. Lo stesso principio di conversione da assione a fotone in un campo magnetico è utilizzato poi in un altro strumento, l’aloscopio, che non cerca gli assioni provenienti dal Sole, ma gli assioni della materia oscura. Il nome, dall’inglese halo, fa proprio riferimento all’alone di materia oscura che, stando alle osservazioni astronomiche, circonderebbe la nostra galassia.

In cosa differiscono i due strumenti?

Non cercando gli assioni che arrivano dal Sole, l’aloscopio non punta verso il Sole. È, piuttosto, una cavità. Più precisamente si tratta di una cavità elettromagnetica (come una scatola di rame) in cui è presente un forte campo magnetico che converte gli assioni della materia oscura in fotoni a microonde. All’interno della cavità sono presenti diverse modalità di oscillazione del campo elettromagnetico che risuonano a frequenze specifiche, simili alle modalità di oscillazione di un tamburo. Il campo degli assioni, mentre oscilla, eccita una modalità della cavità – se questa è sintonizzata sulla giusta frequenza – e deposita una potenza dell’ordine di 10⁻²² watt, come una minuscola lampadina divisa per diecimila miliardi. È una potenza estremamente piccola, eppure oggi rivelabile. Nel tempo la sensibilità dello strumento è stata affinata, passando da migliaia di fotoni rivelati al secondo a pochi al secondo, e stiamo ancora spingendo in questa direzione, verso rivelatori di fotoni ultrasensibili.

Quali sono oggi le tecnologie più promettenti per la ricerca degli assioni?

Per cercare gli assioni c’è bisogno di due cose: un forte campo magnetico di grande volume e un ricevitore estremamente sensibile ai fotoni prodotti nella conversione assione-fotone. Si stanno facendo progressi continui in ambo le direzioni. Alcune tecnologie provenienti dalla computazione quantistica, in particolare, consentono il rilevamento di segnali molto deboli e vengono utilizzate per migliorare le prestazioni degli aloscopi.

Che cosa possiamo aspettarci per il futuro?

Sono abbastanza sicuro che gli assioni costituiscano almeno una parte della materia oscura, se non tutta. E penso anche che verranno rivelati, ma non so dire quando. Gli esperimenti sono impegnativi, perché degli assioni non si conosce ancora la massa. Alcuni intervalli di massa sono stati esplorati, senza trovare nulla, ma erano quelli più facili da sondare. Ora si vorrebbero esplorare intervalli di masse maggiori e minori; e io, a dire la verità, ho qualche aspettativa che l’intervallo giusto sia quello delle masse più piccole, per le questioni legate alla rotazione delle galassie. Ad ogni modo, penso che prima o poi verrà riconosciuto che gli assioni non sono come gli altri candidati alla materia oscura, hanno proprietà speciali. E quando gli assioni di materia oscura saranno rivelati, potremo misurarne con precisione la distribuzione di velocità qui sulla Terra, e comprendere come si muovono nell’intero alone galattico.

BIO

Pierre Sikivie è professore emerito presso il Dipartimento di Fisica dell’Università della Florida. Nato in Belgio, ha conseguito il dottorato di ricerca a Yale e ha lavorato presso l’Università del Maryland, lo SLAC e il CERN prima di trasferirsi in Florida. Nel 1994 Sikivie è stato eletto Fellow della American Physical Society ed è stato insignito del Premio J. J. Sakurai nel 2020 e della Medaglia Galileo Galilei dell’INFN nel 2025.