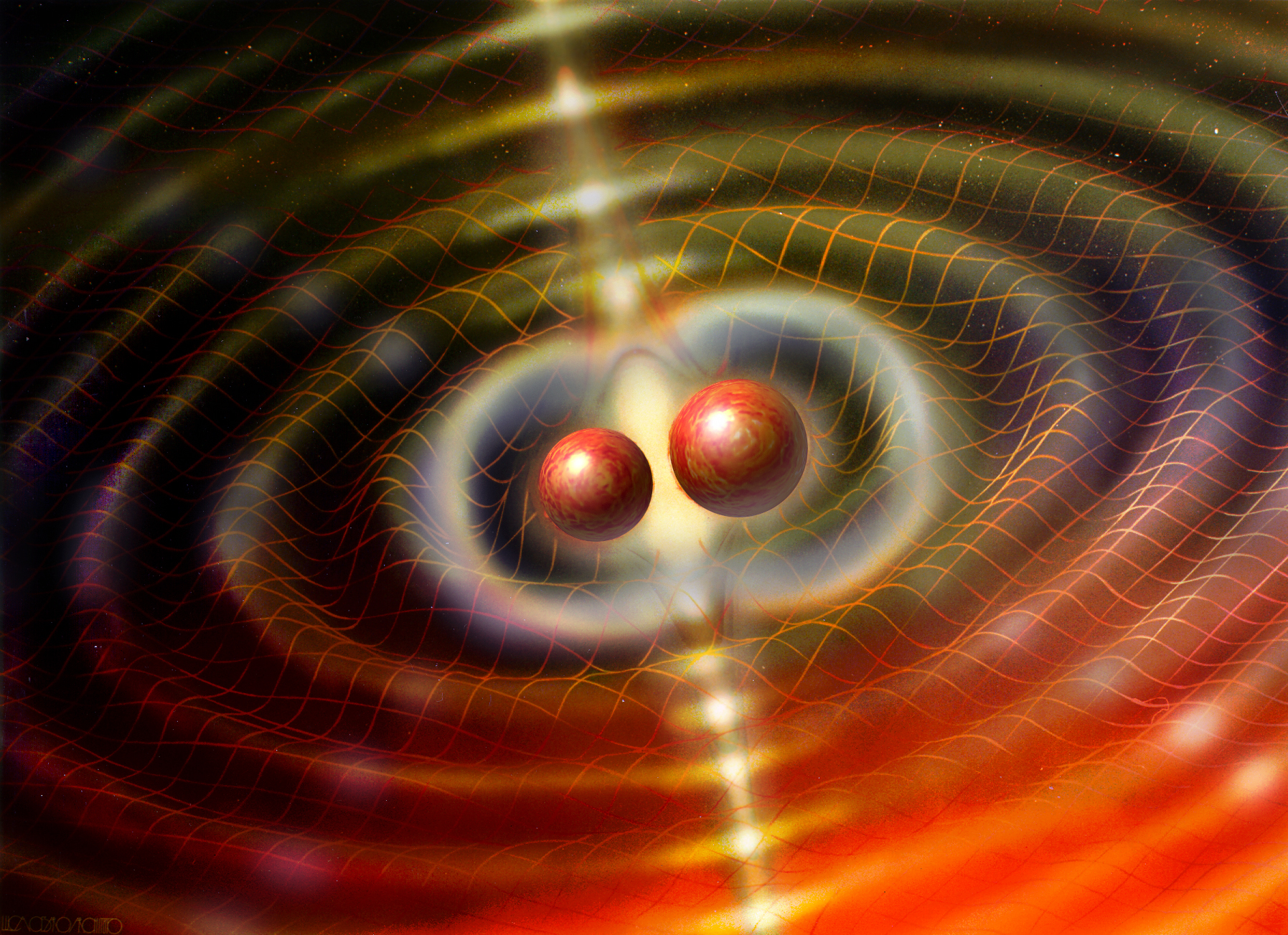

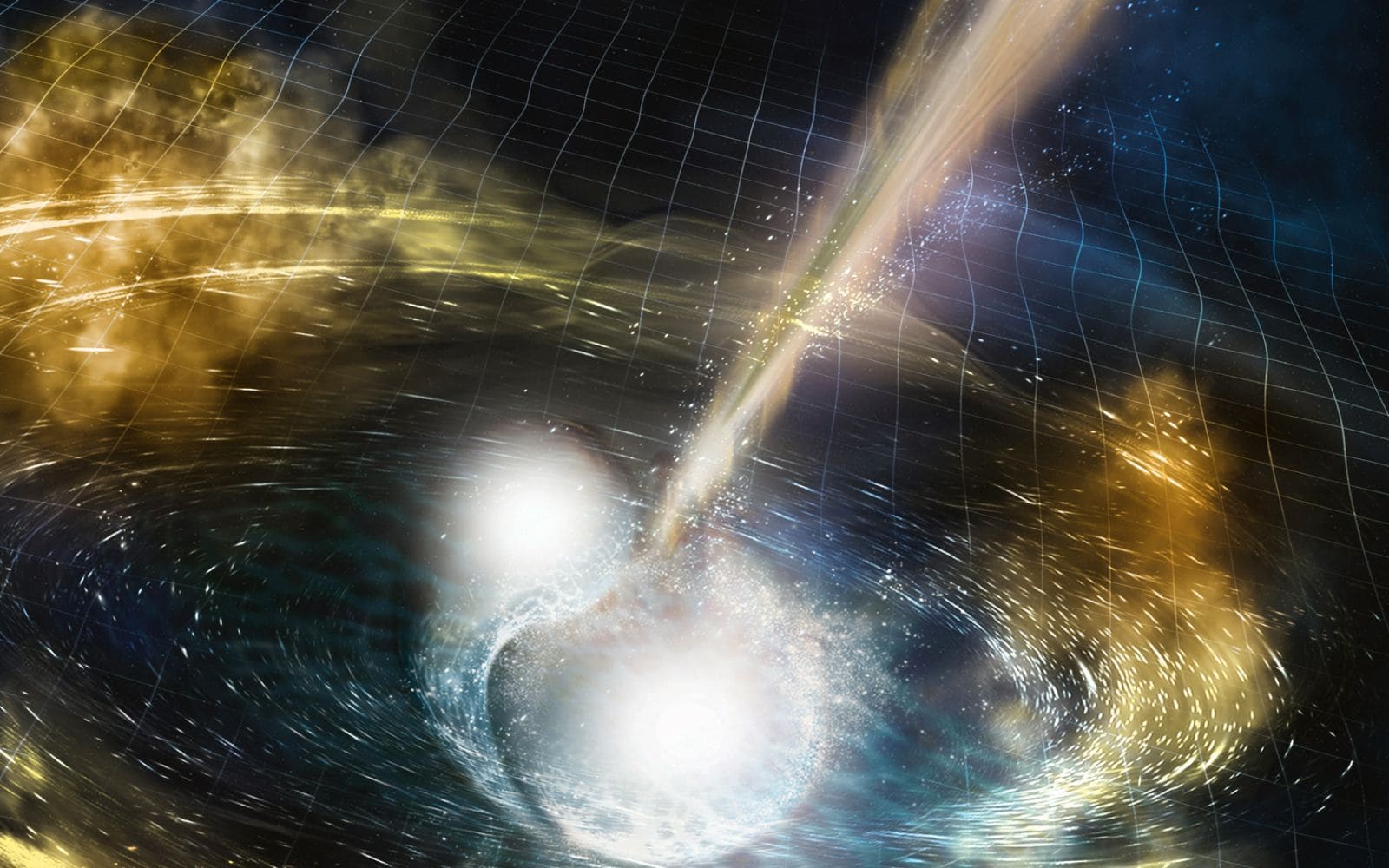

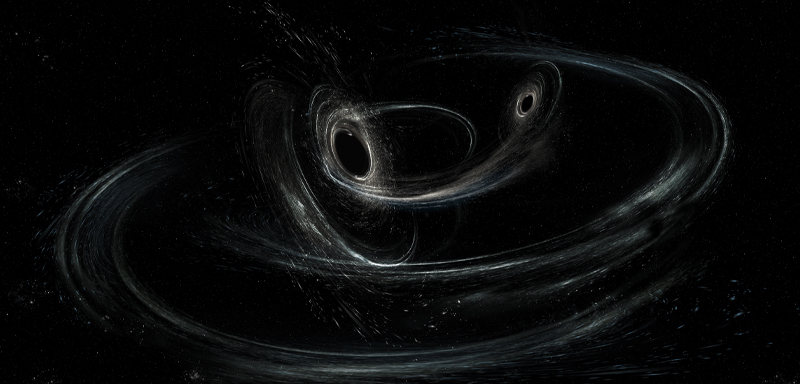

Queste perturbazioni sono appunto le onde gravitazionali che, dalla loro sorgente, si diffondono in modo analogo alle increspature sulla superficie di uno stagno, viaggiando alla velocità della luce.

Nate nelle profondità dello spazio e generate da cataclismi cosmici come la fusione di buchi neri o stelle di neutroni, le onde gravitazionali raggiungono la Terra con effetti quasi impercettibili, tanto da far dubitare Einstein che potessero essere mai osservate. Ci sono voluti anni di investimenti, studio, ricerca e sviluppo e il lavoro di molte persone per portare quella che sembrava una sfida impossibile al successo, grazie alla realizzazione di tecnologie innovative in criogenia, ottica, vuoto e nell’analisi dati.

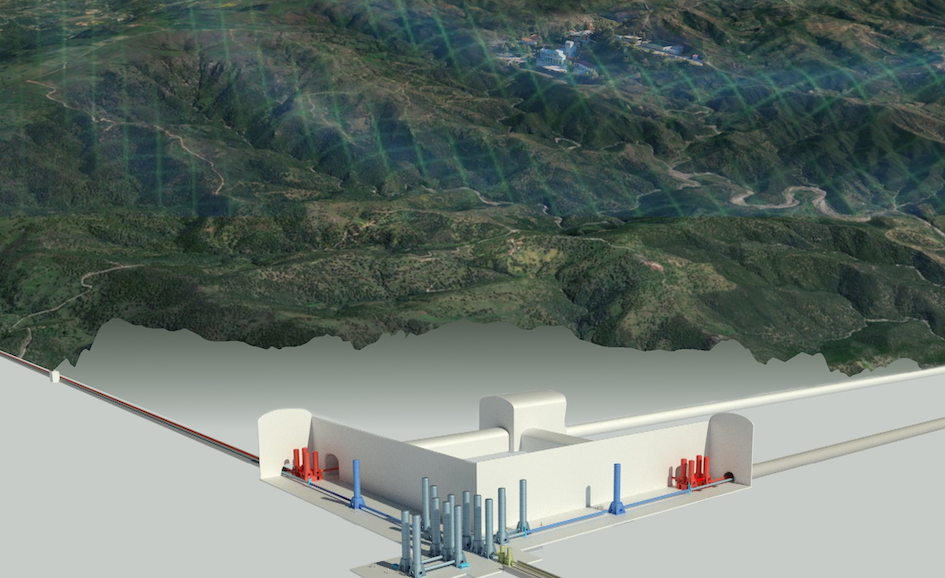

Della ricerca delle onde gravitazionali e della loro scoperta parliamo nell’intervista a Fulvio Ricci, all’epoca coordinatore della Collaborazione Scientifica di Virgo che, insieme a David Rietze, allora direttore di LIGO, l’11 febbraio 2016 annunciò una scoperta attesa da cento anni in una emozionante conferenza stampa italo-americana, in diretta in contemporanea da Washington e Cascina (PI) nella sede di EGO. Virgo è un progetto ideato, realizzato e condotto dall’INFN e dal CNRS, cui successivamente si è aggiunto Nikhef (Paesi Bassi), e altre istituzioni europee si sono unite alla Collaborazione Scientifica.

L’intervista è pubblicata sull’ultimo numero di Particle Chronicle, la newsletter dell’INFN.

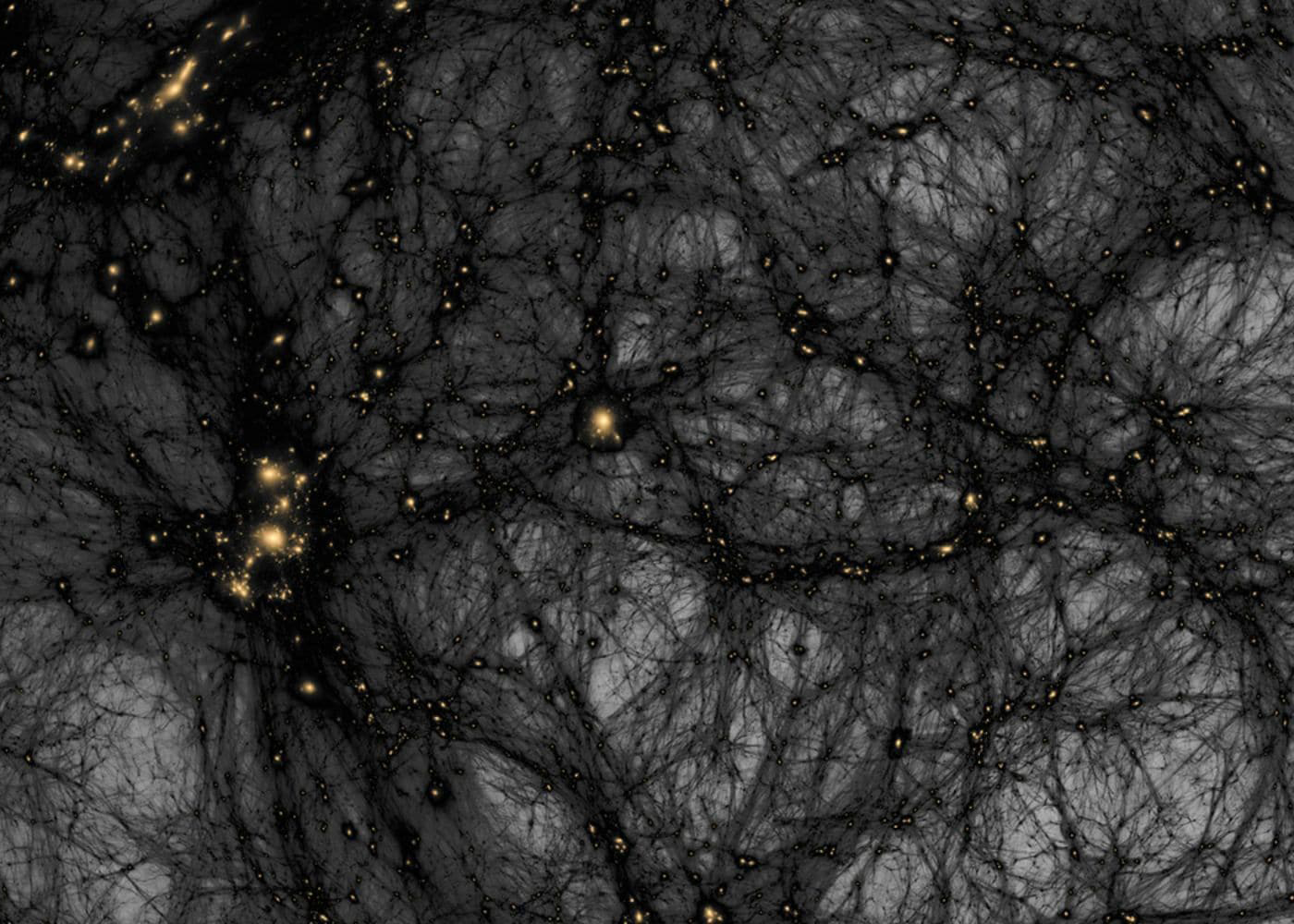

La scoperta delle onde gravitazionali ha aperto una nuova era nello studio dell’universo, offrendo un modo per osservare il cosmo completamente nuovo e complementare alle “tradizionali” tecniche di esplorazione, basate principalmente sulla rivelazione della radiazione elettromagnetica e di particelle come i neutrini e i raggi cosmici per cercare risposte alle domande dell’astrofisica, della cosmologia e della fisica fondamentale.

Il risultato ha portato, l’anno successivo (2017) alla assegnazione del premio Nobel per la Fisica, a tre dei fondatori di LIGO: Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne di Caltech.