La collaborazione scientifica dell’esperimento MEG II, della quale fa parte anche l’INFN, presenta oggi, 20 ottobre, nel corso di un seminario scientifico al Paul Scherrer Institut (PSI), in Svizzera, i suoi primi risultati, ottenuti dall’analisi dei dati raccolti nel 2021. I risultati sono riportati in un articolo pubblicato su arxiv e sottomesso alla rivista European Journal of Physics C.

La collaborazione scientifica dell’esperimento MEG II, della quale fa parte anche l’INFN, presenta oggi, 20 ottobre, nel corso di un seminario scientifico al Paul Scherrer Institut (PSI), in Svizzera, i suoi primi risultati, ottenuti dall’analisi dei dati raccolti nel 2021. I risultati sono riportati in un articolo pubblicato su arxiv e sottomesso alla rivista European Journal of Physics C.

L’esperimento MEG II, in presa dati al laboratorio PSI dal 2021, ricerca il decadimento di un muone positivo in un positrone e un fotone, una sorta di Santo Graal per la fisica delle particelle. Da molti anni, infatti, questo decadimento viene cercato in diversi esperimenti, ma ad oggi non è ancora mai stato osservato. I risultati appena presentati non evidenziano alcun segnale di eventi del decadimento ricercato rispetto al fondo atteso: è stato perciò fissato un limite superiore alla probabilità di questo processo. Questo risultato, combinato con il risultato del precedente esperimento MEG, fornisce il limite più stringente attualmente disponibile al mondo.

Il Modello Standard della fisica delle particelle, la nostra attuale teoria sui costituenti e sulle interazioni fondamentali della natura, dice che il muone può effettivamente decadere in una coppia positrone-fotone, senza neutrini, ma con una probabilità estremamente bassa. Pertanto, l’osservazione di questo decadimento sarebbe un segnale che apre alla fisica oltre il Modello Standard: un orizzonte completamente nuovo, che ricercatrici e ricercatori in fisica delle particelle stanno instancabilmente inseguendo, ma che finora non hanno mai osservato inequivocabilmente.

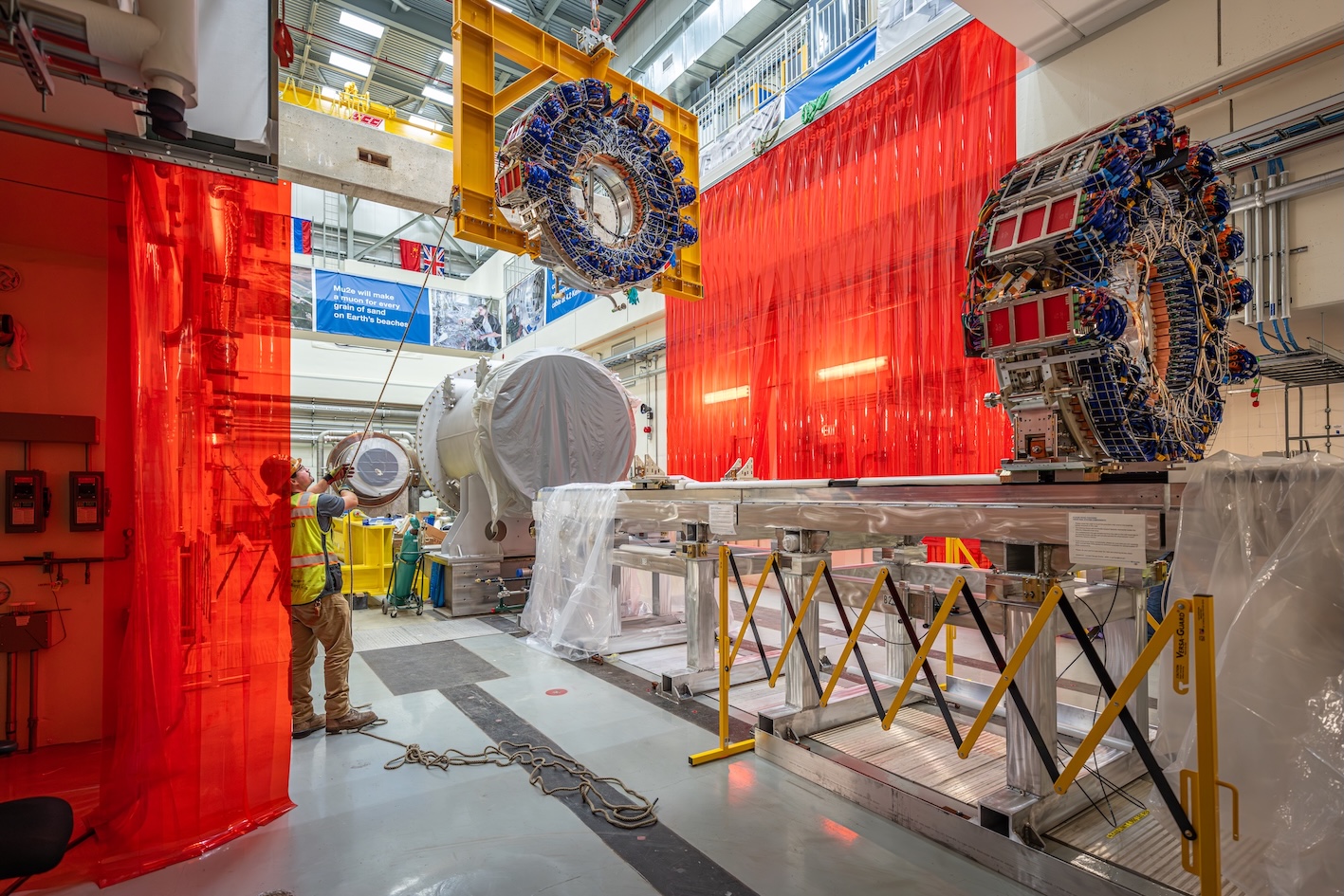

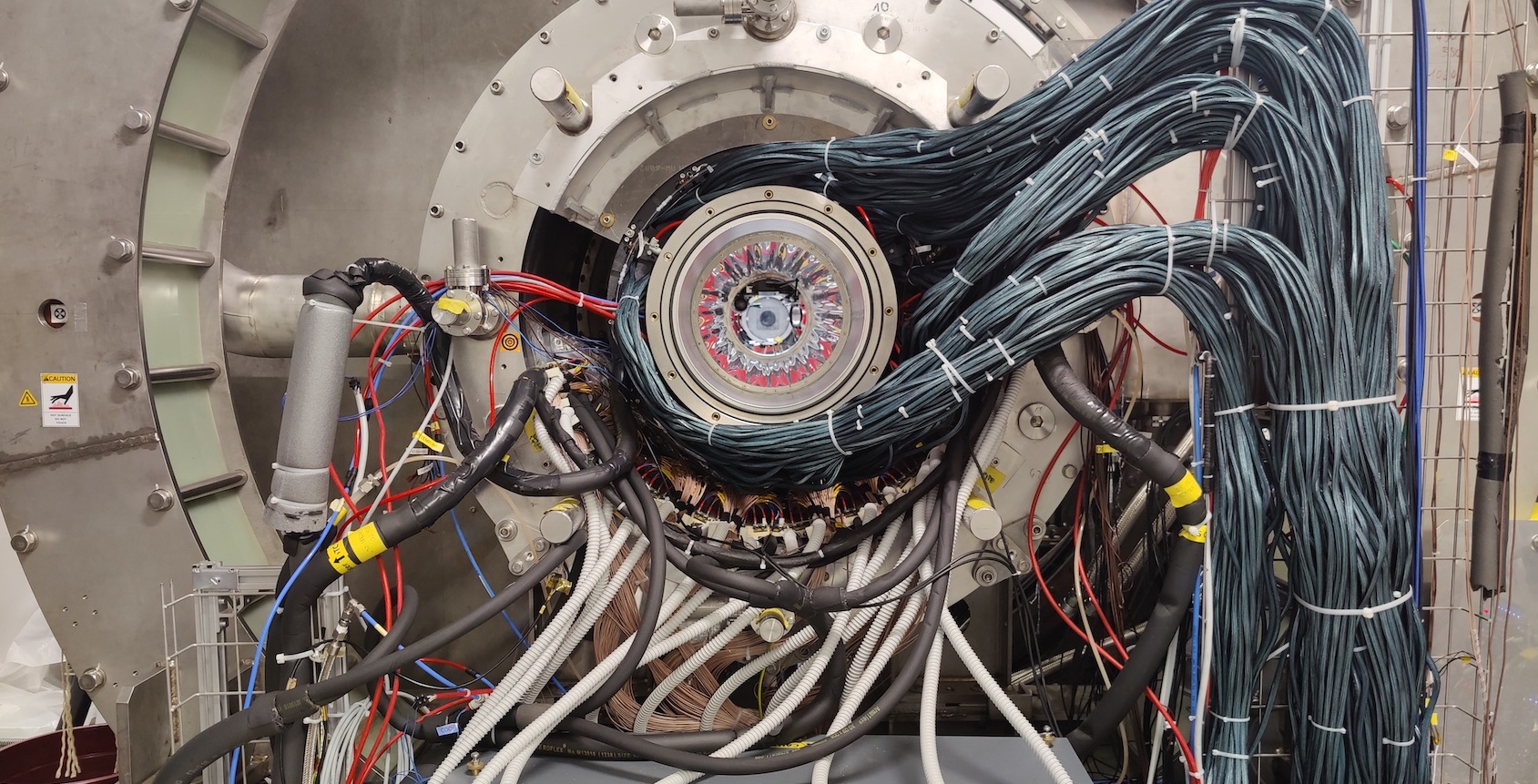

Nell’esperimento MEG II, fino a 50 milioni di muoni provenienti dal fascio continuo di muoni più intenso del mondo vengono fermati ogni secondo su un bersaglio sottile, al centro di un magnete superconduttore. Per rintracciare i prodotti del decadimento vengono utilizzati rivelatori di particelle all’avanguardia: un rivelatore gassoso ultraleggero (camera a deriva) e una serie di mattonelle di plastica scintillante vengono utilizzate per ricostruire la traiettoria e il tempo di volo del positrone, mentre la rivelazione dei fotoni si basa su uno scintillatore da 900 litri di xenon liquido.

L’esperimento MEG II sta ancora raccogliendo dati e si prevede che entro il 2026 potrà mettere a disposizione della comunità scientifica una statistica venti volte maggiore rispetto ad oggi, così da migliorare di un ordine di grandezza la sensibilità alla rivelazione del decadimento rispetto a MEG.

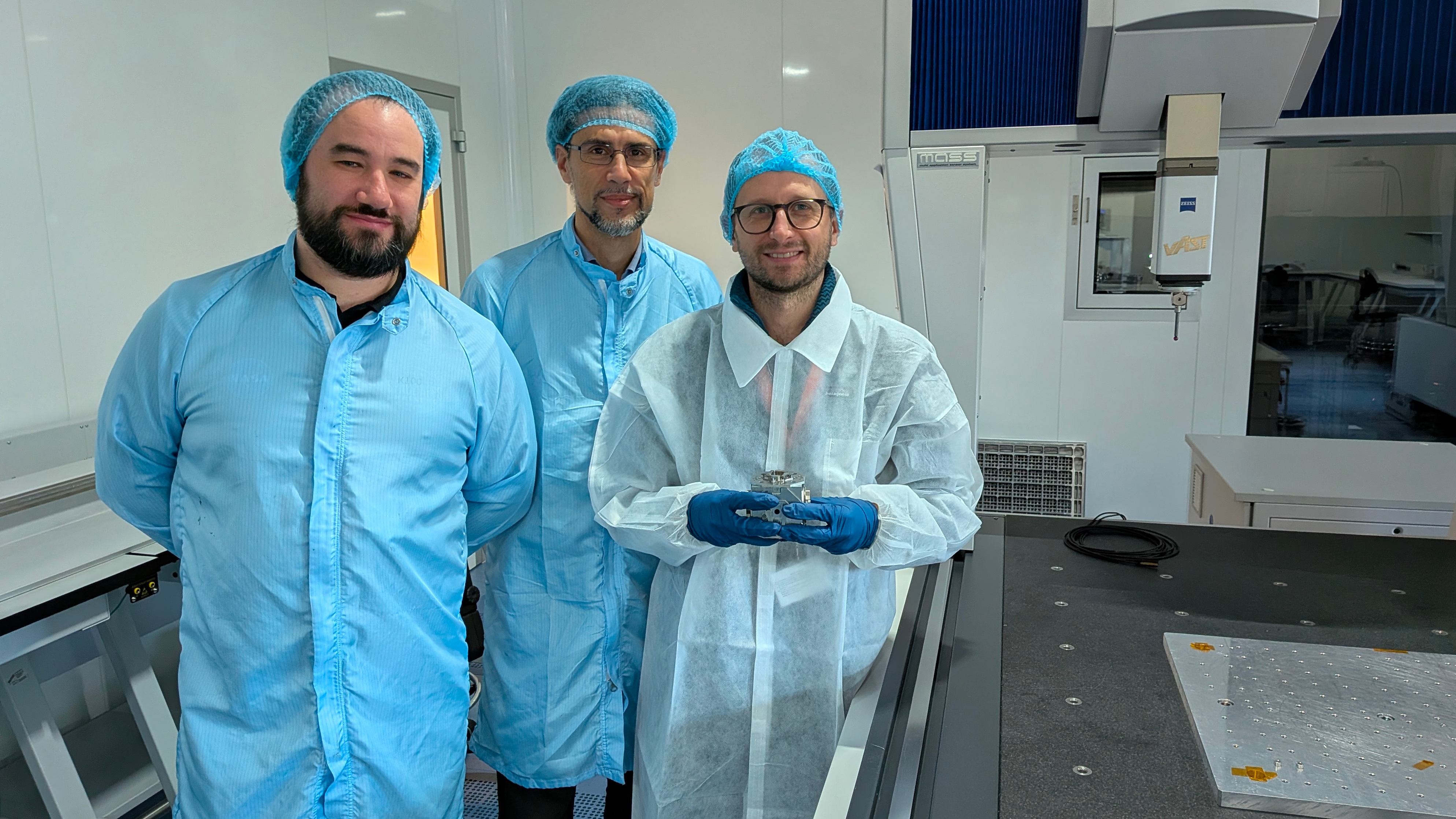

La collaborazione MEG II riunisce più di 50 fisici provenienti da istituzioni di ricerca di Italia, Giappone, Russia, Svizzera e Stati Uniti, tra le quali l’INFN. I ricercatori e le ricercatrici italiani sono stati il gruppo leader nella costruzione e nella gestione dei rivelatori di positroni.